恵比寿様は七福神で唯一の日本の神様 -えびす講の意味と由来

ヤマタケ建設でも毎年11月20日に「えびす講」を行っています。(地域によっては日付が異なることもあります)

私自身、石川県から静岡県に移り住み、そこで初めてこの行事の存在を知りました。

(石川県でも神社や漁業の町では行われているところもあるようですが、一般家庭ではあまり馴染みがありませんでした。母に聞いてみたところ、昔は商店街などで暮れのえびす講の一大バーゲンなどあったそうです。)

自分にあまり馴染みのなかったこのえびす講が、静岡では商売人だけでなく、多くの家庭や地域で大切にされていることに驚きました。

そこで、明日のえびす講を迎えるにあたり、その由来や意味をしっかり理解しておきたいと思い、改めて気になることをすべて調べてみることにしました。

- そもそも「えびす講」とは?

えびす講とは、恵比寿様(恵比須様)に感謝し、来年の福を祈る行事です。

主に以下のようなご利益がある神様として信仰されています。

・海の幸をもたらす神

・農作物の豊作をもたらす神

・家の福を招く「福の神」

恵比寿様は商売繁盛の神様というイメージが強いですが、家庭や地域の生活にも深く関わり、魚の恵み、農業の豊作、家庭の福をもたらす神として信仰されています。

商売をしない家庭でも「家に福が来ますように」とお供えする習慣があるため、生活に密着した存在です。

- なぜ「えびす講」はひらがななのか?

「えびす講」は多様な漢字表記を避け、読みやすく親しみやすさを出すため、ひらがな表記が一般的です。

・漢字の多様な表記を避けてシンプルに伝えるため

「えびす」は「恵比寿」「恵比須」「戎」「夷」など多くの漢字表記が存在し、地域や文献によって異なります。ひらがなで表記することで読みやすく、全地域に対応しやすいという利点があります。

・親しみやすさと柔らかさを出すため

ひらがなは漢字に比べやわらかい印象を与えるため、地域の行事としての温かさや身近さが伝わりやすくなります。

・固有名詞というより「行事名」としての扱い

「講」はそもそも宗教的な組織や集まりを意味し、「えびす講」は「えびす様を祀る地方の集まり」という意味合いで、固有名詞色を抑えやわらかく表現されることが多いです。

- 恵比寿様は「商売の神様」だけじゃない

恵比寿様の象徴は、鯛を抱えてニコッと笑う姿。

商売人の神様として知られていますが、実はもっと生活に密着した存在です。

・豊漁(海の恵み)

釣り竿を持っている姿はその象徴で、漁師だけでなく、海の恵みに感謝するすべての家庭に縁のある神様です。

・豊作(大地の恵み)

海の幸だけでなく、農作物の恵みも願われてきました。

・家内安全・家庭の福

七福神の中でも「親しみやすい神様」とされ、家庭の幸せを守る存在としても信仰されてきました。

つまり、商売をしていなくても、家でお祀りする意味はしっかりあるのです。

- 七福神の中で“唯一の日本の神様”

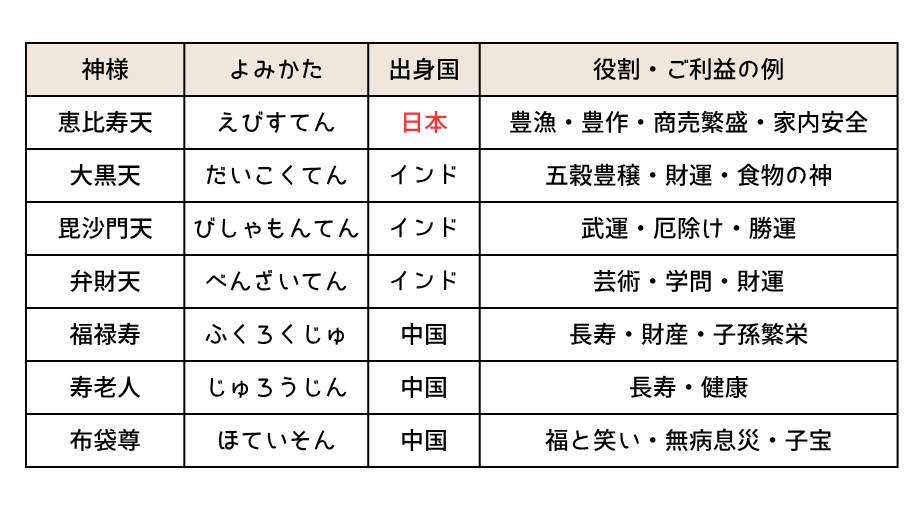

七福神は国際色豊かなチームです。

(補足…福禄寿と寿老人はもともと同一神とみなされることもあり、地域や流派によって吉祥天(きっしょうてん)や猩猩(しょうじょう)が加わることもあり、その場合、八神になるため「八福神」と呼ばれることがあるそうです)

なんと、純粋に日本の神様は恵比寿様だけ。

この事実を知らない人が多く、正直、私も調べて初めて知った事実でした。

- なぜ七福神に選ばれたのか?

七福神は「この7人」と最初から決まっていたわけではありません。

室町時代末期〜江戸時代にかけて、

・商売が盛んになる

・福がほしい時代の空気

・神社仏閣めぐりの流行

などを背景に、縁起の良い神々をまとめた「最強チーム」として七福神が誕生。

恵比寿様はその中でも、

・日本の神様

・海の幸や商売の幸をもたらす

・親しみやすい笑顔

という理由から、七福神の「顔」として親しまれるようになったのです。

- 誰が7人を選んだのか?

七福神の選定は特定の一人やグループの決定によるものではなく、長い歴史と文化の融合の中で自然に形成されたものです。

室町時代末期から江戸時代にかけて、仏教、神道、道教、中国古代の思想が交わり、多くの庶民と商人の信仰の中で徐々に現在のメンバーにまとまりました。

江戸時代には徳川家康の庇護を受けた天海僧正(てんかいそうじょう)が七福神信仰を広め、七福神を描く絵師たちの作品が人気を集めたことも追い風になりました。

しかし、公式に誰かが「選んだ」という記録はなく、自然発生的に定着した信仰の形です。

とはいえ、天海僧正の広めた影響は大きく、江戸の庶民に七福神は“福の象徴チーム”として親しまれるようになりました。

- なぜ恵比寿様だけ日本なの?実在していたの?

恵比寿様は日本の古代から伝わる神様で、明確な一人の実在人物ではありません。

(補足…七福神の中で唯一、具体的に歴史上に人物として存在したのは布袋尊にモデルとされた禅僧のみであり、他は伝説や信仰の対象としての神々だそうです)

恵比寿様にはいくつか誕生説があります。

① イザナギ・イザナミの子「蛭子(ひるこ)」説

古事記に登場する神様で、流れ着いた先で福の神として祀られたとされます。

② 漁業の神「事代主(ことしろぬし)」説

海の幸をもたらす神として、漁村で信仰されたという説。

いずれも共通しているのは、日本の暮らしと深く結びついた神様であること。

だからこそ七福神の中でも唯一、日本の代表として親しまれています。

えびす講は「商売人のための日」ではなく、“家庭の福を願う日本らしい行事”なんですね。

何も知らなかった私も調べながらこのブログ記事を作るうちに、しっかりとその意味を理解し、明日のえびす講を迎える準備が整いました。

七福神やえびす講の由来を改めて知り、えびす講の意味がぐっと身近に感じられます。

神社での祭礼を楽しむもよし、お家で小さなお祀りをしてみるもよし。

今年のえびす講は、ちょっと知識を頭に入れて、皆さんも一緒により深く楽しんでみませんか?

ということで、あえて、えびす講前日の投稿とさせていただきました。

ヤマタケ建設でもこれからえびす講の準備を始めます。▶昨年のえびす講の様子

少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。どうぞ素敵なえびす講をお迎えください。