1913年以来"112年ぶり"の新拝殿完成 静岡県藤枝市郡『田中神社』

ヤマタケ建設が、地域の皆様のご縁に支えられて、初めて神社の施工をさせていただきました。

2025年9月 「田中神社」の新拝殿が完成しました。

住所: 〒426-0245 静岡県藤枝市郡729-3

最寄り駅: JR西焼津駅から徒歩約27分(約2.2km)

バス停: 藤枝大手一丁目バス停徒歩約2分、成田山前バス停徒歩約4分

(建て替え前)

(建て替え後)

(建て替え前)

(建て替え後)

(建て替え前)

(建て替え後)

まずは改めて「田中神社」についてご紹介させてください。

田中神社の歴史は、社誌にまとめられています。

以下、書き写しました。

(黒太字は原文、赤字はこちらで書き添えた解説です)

田中神社誌

御祭神 宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ) 徳川家康公

※解説:田中神社では、お稲荷様として知られる宇迦之御魂神と、江戸幕府を開いた徳川家康公をお祀りしています。

鎮座地 藤枝市郡宇山の鼻七二九(藤枝市郡宇山の鼻729)

境内地 四八五坪(約485坪(約1600㎡)) 氏子数 六一〇戸(地域の守り神として610軒の家々に信仰されています)

由 緒

今からおよそ四一〇年の昔 治乱攻防の戦国時代 甲斐の武田信玄は今川勢を攻め領土の安泰のため田中城を増築し守護神として山城の国から宇迦之御魂神を招請し祀ったと言われる

※解説:戦国大名 武田信玄は駿河の今川を攻めた際、田中城の守り神として山城国から宇迦之御魂神の神霊を迎え、祀ったと伝えられています。

宇迦之御魂神は一般に「お稲荷様」として親しまれる神様です。

なお、この話は地域の伝承で、史実とは異なる可能性もあります。

この神は通称お稲荷様として五穀豊穣 商売繁盛 家運隆盛の神として武家はもちろん一般の信仰も極めて厚く徳川時代になっても代々の城主も尊崇の念に厚く毎年二月の例祭には城中に領民を入れ神酒を賜ったと言う

※解説:お稲荷様は農業や商売、家の繁栄を守る神とされ、武士階級だけでなく庶民からも信仰されました。

江戸時代でも田中城主は厚く信仰し、祭礼の日には領民を招いて神酒をふるまう風習があったと伝わります。

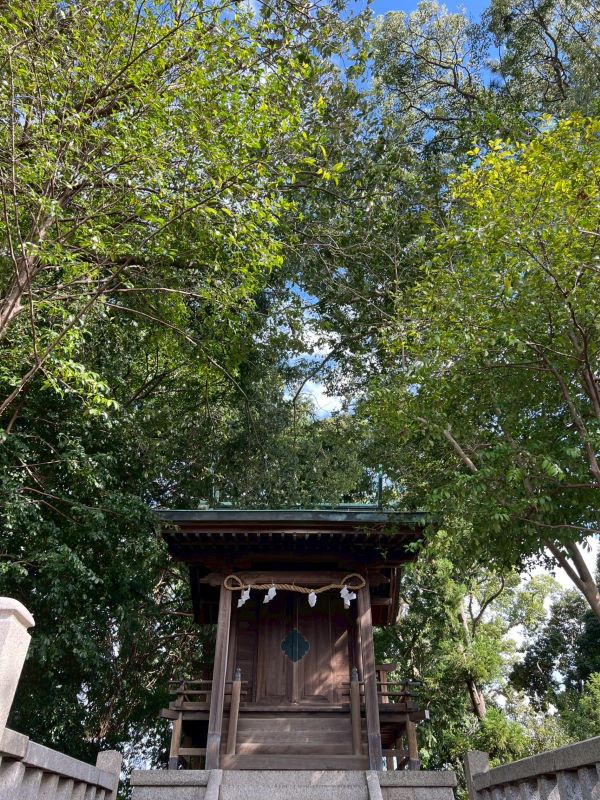

明治初年の大改革により江戸から転住してきた旧幕臣は宗家東照公を祭神として権現社に祀り後に稲荷舎に合祀して田中神社と称した 神祠も城内から田中二番町(現大手二丁目)に移り 更に大正二年現在地に遷座 現在は旧西益津村の中心にあり土地も小高く樹木うっそうとして神社の尊厳を維持する適地であった

※解説:明治維新後、江戸から藤枝に移り住んだ旧幕臣たちは、自らの主君である徳川家康公(東照大権現)を祀りました。

当初は別社殿を建てましたが、後にお稲荷様と一緒の社殿に祭神をまとめて祀り、神社名を「田中神社」と改めました。

場所も城内から町の中心(大手二丁目)を経て、大正2年(1913年)に現在地へ移されています。

現在の社地は小高く木々が生い茂る環境で、神社としての厳かな雰囲気を保っています。

東照公は田中城との因縁極めて深く戦国動乱の時代を終息 今日の平和国家建設の基礎を築いた功績は極めて大きい

※解説:徳川家康公は田中城での戦歴もあり、深い縁を持ちます。

戦国の争乱を終わらせ、江戸幕府を開いて日本に平和の礎を築いた功績が顕著であるため、地域の人々によって厚く神格化され、田中神社で今も共に祀られています。

※ちなみに、田中城は今川氏が永禄年間(1558~1570年)頃に築いたと伝えられ、その後徳川家康公が武田氏との戦いの拠点とした城です。

江戸時代には田中藩の政庁となり、家康も逗留したことで知られます。

現在は公園として整備され、一部に往時の遺構が残っています。

藤枝市役所ウェブサイトより▶史跡田中城下屋敷

(本殿)

(境内社)

(手水舎)

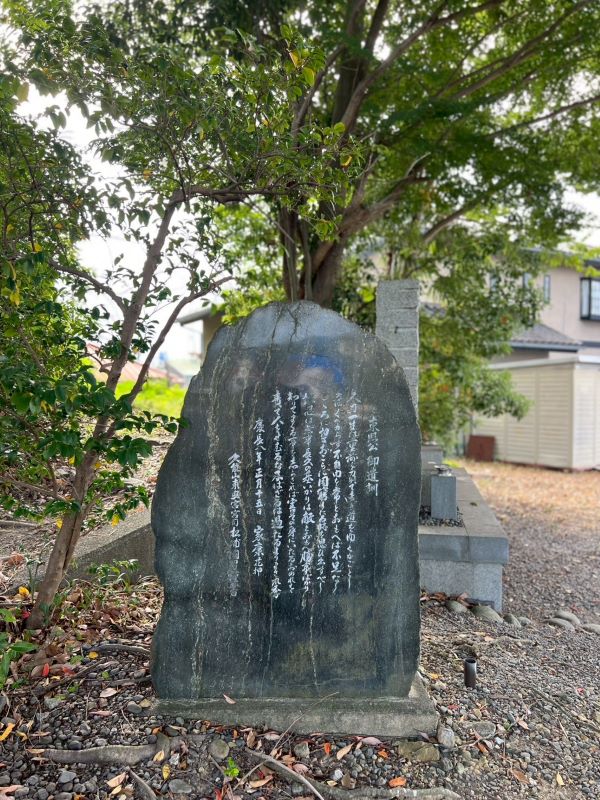

(東照公御遺訓碑)

境内には、家康公の遺訓を刻んだ石碑である「東照公御遺訓碑」があります。

全国の東照宮や徳川家ゆかりの神社に多数存在し、ご存じの方も多いと思いますが、こちらでもご紹介します。

(※補足:東照公御遺訓は広く徳川家康の遺訓として知られていますが、近年の研究では、実際には家康公の直筆ではなく、明治時代に旧幕臣の池田松之介によって創作された可能性が高いとされています。

しかし、その内容は家康公の精神や徳川幕府の理念を象徴しており、多くの人々に尊ばれ、今日まで伝えられています。)

東照公御遺訓

人の一生は重荷を負て遠き道をゆくが如し いそぐべからず

不自由を常とおもへば不足なし

こゝろに望おこらば困窮したる時を思ひ出すべし

堪忍は無事長久の基 いかりは敵とおもへ

勝事ばかり知てまくる事をしらざれば害其身にいたる

おのれを責て人をせむるな 及ばざるは過たるよりまされり

※解説:人生は重い荷物を背負って遠い道を歩くようなもので、急いではいけません。

困難や不自由な状況を当たり前と受け止めれば不足はありません。

欲が出たときは辛かった時を思い出し、忍耐が平和と長寿の基盤であると心得なさい。

怒りは敵だと思い、勝つことばかり知って負けることを知らないと身を害します。

自分を責めて他人を責めてはいけません。

足りない方が、多すぎるよりましです。

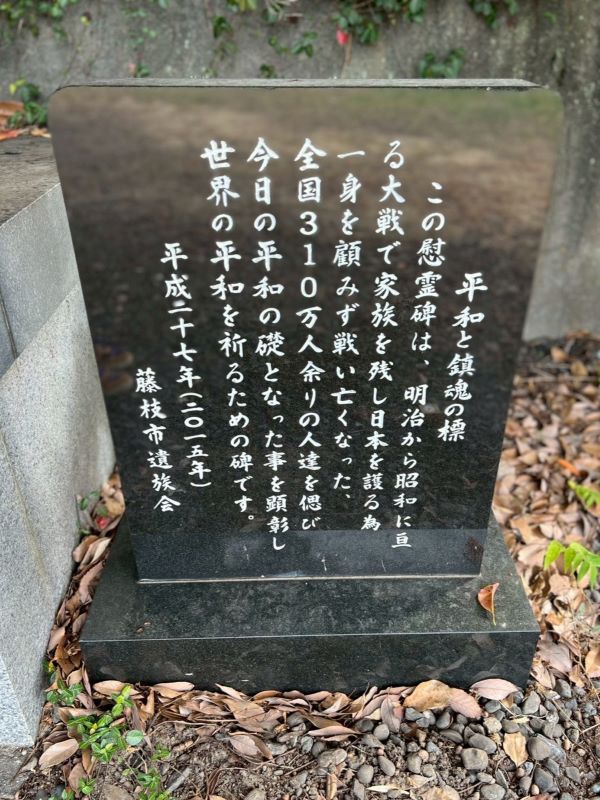

(旧益津村戦没者慰霊碑)

慰霊碑の前で手を合わせると、尊い命を捧げられた英霊の方々の思いに、自然と涙があふれてきます。

今の私たちの日本は、英霊の方々に誇りを持って見てもらえるか…と思うと、胸が苦しくなります。

尊い命の犠牲の上に築かれた今の暮らしを胸に、平和を未来へつなぎたいものです。

英霊の方々に胸を張って報告できる日本であるよう、強く願います。

(駐車スペースあります)

田中神社では、毎年以下のお祭りが町内会や神社関係者の皆様とともに行われています。

2月には「祈年祭(きねんさい)中祭」

…穀物の豊作と国家安泰を祈る祭り。

6月には「大祓式(おおはらいしき)」

…罪やけがれを祓って災厄を防ぐ行事。

10月には「例祭(れいさい)大祭」

…年間で最も重要なお祭り。

11月には「新穀感謝祭(しんこくかんしゃさい)中祭」

…収穫の終わった喜びを神と共に祝福する気分にあふれたお祭り。

1913年以来112年ぶりの新拝殿の完成を祝い、2025年9月21日に拝殿改築竣工奉告祭が開かれました。(2025年9月30日の静岡新聞にも掲載されています)

式後は、餅まきで地元住民の皆様が大盛り上がり😊

拝殿改築竣工奉告祭出席者。藤枝市長 北村正平様も参加されました。

ヤマタケ建設の社長も参加させていただきました。

神社総代会の皆様。

田中神社の新拝殿ができるまでを、ヤマタケ建設のブログでお知らせしてきました。

▼ブログ記事一覧です

(タイトルをクリックすると記事がご覧になれます)

神社拝殿新築工事 ~コウモリ対策・外部工事・『貫工法』とは?~

神社拝殿新築工事 ~竿縁天井(さおぶちてんじょう)・ 床刺し(とこざし・とこさし)とは?~

神社拝殿新築工事 ~回廊・高欄 施工工程を写真付きでご紹介~

- 最後に -

このたび、歴史ある田中神社様の建て替え工事に携わらせていただき、 日本の伝統と歩みを感じながら仕事ができたことを大変光栄に思っております。

長く地域に親しまれてきた大切な場所に関われたことは、弊社にとって何よりの喜びです。

全国で少しずつ減少していく神社や日本の文化的な場所がある中で、こうして歴史ある神社の伝統を守り、未来に繋ぐお手伝いができたことは、特に意義深く、心よりうれしく感じております。

今後も、日本の伝統や文化を大切にしながら、地域に根ざした建築に携わってまいりたいと思っております。

このたびは誠にありがとうございました。